요즘 뉴스를 채우는 기사 중 '관세'라는 단어를 많이 보게 됩니다. 트럼프 2기 행정부 출범 후 트럼프가 외친 첫 번째 단어는 관세였습니다. 그는 관세가 미국의 경제를 회복시켜 줄 수 있는 수단이라고 주장하죠. 그래서 왜 그는 관세를 경제 회복의 수단으로 활용하고, 관세가 무엇이길래 수많은 국가가 민감하게 대응하는지 간략히 정리해 보겠습니다.

관세에 대한 정의는 다음과 같습니다.

“관세란 관세선(customers frontier)을 통과하는 상품에 부과하는 세금을 말한다. 즉 외국에서 수입되거나 외국으로 수출하는 물품에 대해 그 물품이 관세선을 통과하는 조건으로 법률에 의해 국가가 부과하는 조세다.”

출처: KB의 생각(바로가기)

관세라는 단어는 많이 들어 보았지만, 관세선이란 용어는 다소 생소합니다. 관세선은 국경처럼 정해진 선입니다. 우리나라에서 판매하는 물건이 미국의 관세선을 넘게 되면 그 상품의 생산지는 한국이지만, 미국의 제품이 되는 것이죠. 아래 그림을 보시면 관세선의 개념을 더 명확하게 이해할 수 있습니다.

(출처: [THE 쉬운 관세 지식] 관세의 기본_관세의 의미, 관세법인 더컨설팅그룹 블로그)

다만, 관세는 세금이 부과되는 상품이 있어야 합니다. 오늘(3월 13일) 트럼프가 전 세계에 일괄적으로 관세를 부과하는 철강 제품처럼 물리적 상품에 관세를 부과할 수 있습니다. 반대로 우리나라 콘텐츠 회사에서 개발한 서비스 혹은 콘텐츠는 미국으로 건너가더라도 관세를 부과할 수 없죠.

그렇다면 왜 트럼프는 관세를 정치적, 외교적 도구로 활용할까요? 일부 전문가들은 트럼프의 비이성적 행동을 활용한 협상 전략의 일환이라고 말합니다. 타당한 주장일 수 있지만, 정확히 이해하려면 역사적 맥락도 함께 보아야 합니다.

미국의 관세 정책은 관세율 인상을 강력하게 외친 공화당이 주도 했습니다. 트럼프도 공화당 소속인 점을 고려하면 당론을 따르는 것으로 해석할 수 있죠. 미국의 1차 관세 인상기는 1990년대 맥킨리 대통령 재임 시절입니다. 맥킨리 대통령은 미국의 경기 불황과 침체를 극복할 방법으로 관세 인상을 제시합니다. 트럼프와 똑같죠? 어쩌면 트럼프는 맥킨리 대통령의 현대 버전이라 볼 수 있겠네요.

맥킨리 대통령은 생필품 관세 인상을 제시한 딩리법(Dingle Act)을 제정했습니다. 물론 공화당 내부에서도 생필품에 대한 관세 인상은 실제 수요자에게 부담이 될 수 있으므로 반대하는 입장도 있었지만, 관세 인상 공약으로 대통령이 되었으므로 쉽게 철회하지 않았겠죠.

이후 공화당 주도로 2차 관세 인상기(1921년~1932년)는 최고 수준의 관세율을 기록했습니다. 왜냐하면 이 시기에 공화당은 긴급관세법(Emergency Tariff of 1921), 포트니-맥컴버법(Fordney-McCumber Tariff of 1922), 스무트홀리법(Trade Act of 1930)을 통과시켰기 때문이죠. 관세 인상에 대한 구체적인 법안까지 제출하고, 통과 했던 역사를 고려하면 미국의 관세 인상 정책은 트럼프 개인의 행동이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 오히려 유구한 역사와 전통을 자랑하는 미국의 경제 통상 정책이라고 볼 수 있습니다.

다자주의 체제로 들어오면서 상호관세법을 활용하며 다양한 정책을 활용합니다. 다자주의 체제 이후부터 전반적으로 미국의 관세율은 감소하는 추세이지만, 부분적인 관세 인상으로 전략을 수정합니다. 대표적으로 철강과 알루미늄을 겨냥한 관세가 있죠. 이 외에도 트럼프는 필요한 경우 다른 품목으로 관세의 범위를 확대할 것입니다.

왜 트럼프 대통령은 관세가 미국의 경제 회복에 도움이 될 것이라고 강력하게 믿을까요? 외신들에 따르면, 경제 전문가들은 트럼프의 관세 정책이 부정적인 결과로 이어질 것으로 전망합니다. 심지어 미국 국민들은 트럼프가 발표한 캐나다 관세 정책에 반대하는 여론이죠.

관련 기사

Press Progress: Majority of Americans Say They Oppose Donald Trump’s Threatened Tariff War Against Canada

NBC News: What tariffs do and why economists don't like them

이론적으로 보면, 미국처럼 경제 규모가 큰 나라는 관세를 통해서 경제를 회복할 수 있습니다. 왜냐하면 미국으로 수입되는 물건에 세금을 부과하고, 이 세금은 미국 정부의 수익으로 돌아오기 때문이죠. 그래서 정부는 세수가 확보되므로 경제가 회복된다고 볼 수 있습니다. 그러나 높은 관세는 궁극적으로 높은 물건 가격으로 인해 소비자의 후생은 감소하죠. 이른바 근린 궁핍화(begger-thy-neighbour) 관세라고 지칭 됩니다.

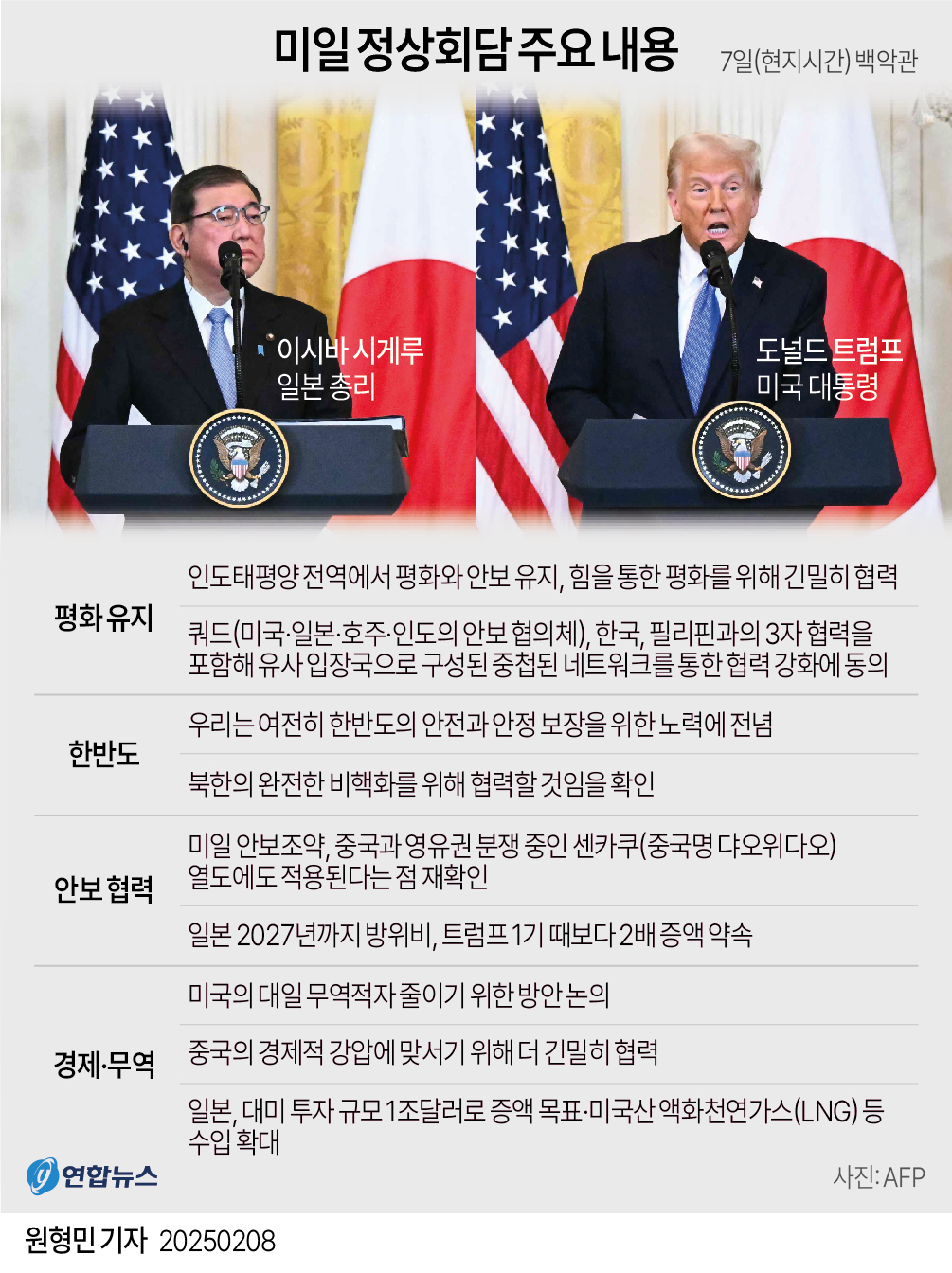

물론 트럼프는 자신의 관세 정책이 미국에 긍정적인 결과를 가져온다고 확신합니다. 대표적으로 미국-일본 정상회담의 내용을 보면 경제·무역에서 일본은 미국의 대일 무역적자 감소 방안 논의, 일본의 대미 투자 1조 달러 증액, 미국산 LNG 수입 확대를 발표했습니다.

출처: 연합뉴스. [그래픽] 미일 정상회담 주요 내용(2025.2.8) | https://www.yna.co.kr/view/GYH20250208000100044

마찬가지로 미국의 펜타닐 문제 해소를 위하여 관세도 활용되고 있죠. 미국의 멕시코 관세 부과는 4월 2일까지 연장하기로 결정되었습니다. 관세 부과 연장의 배경은 멕시코에서 생산되는 펜타닐 밀매를 차단하겠다는 협정과 불법 이민자 차단에 대한 멕시코의 확답을 얻은 후 유예기간을 제공한 것이죠.

매일신문: 美, 멕시코·캐나다 25% 관세 부과 뒷배경엔 '펜타닐'

이처럼 트럼프에게 관세는 단순히 미국의 경제 회복, 무역 협상에서 우위를 점하기 위한 수단을 넘어서 국내 문제를 해결하는 정치적 수단으로 활용되고 있습니다. 과거 미국 대통령들은 미국의 경제 회복을 위한 경제적 수단과 세계 무역에서 우위를 점하기 위한 수단으로 관세를 활용했다면 트럼프는 더 포괄적이며, 다각적으로 활용하는 모습을 보여주고 있습니다.

앞으로 트럼프는 관세를 어떤 방향으로 확대하여 활용할 것인지 지켜보는 것도 중요한 포인트가 되겠네요.

참고 문헌 | 김영귀 외. 2024. 2024 미국 대선: 트럼프 관세정책의 배경과 영향. KEIP 오늘의 세계경제 Vol. 24 No.6